读书可以让人保持思想活力,让人得到智慧启发,让人滋养浩然之气。习近平总书记寄语广大青年:要如饥似渴、孜孜不倦学习,既多读有字之书,也多读无字之书,注重学习人生经验和社会知识。

中华民族自古崇尚读书,在倡导全民阅读、建设书香社会的新时代,当代大学生更应成为全民阅读的先锋队和主力军,弘扬时代精神,知古鉴今。在中南财经政法大学2019年读书月活动中,图书馆统计了我校2018年度图书借阅量排行前十的读者,分本科生、硕博士研究生、教师共三十名,评选为图书馆2018年“阅读之星”,茶小图采访了其中10位青春榜样,让我们一起来聆听他们的阅读故事。

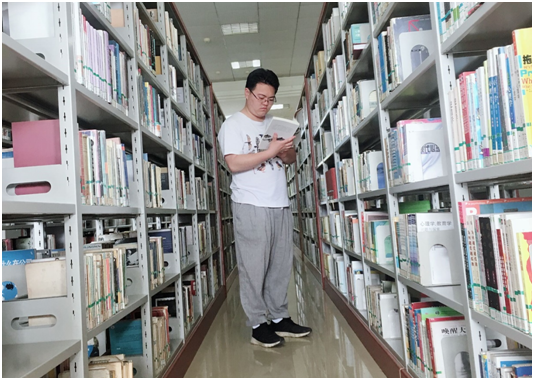

01王坤

哲学院 国际政治专业2016级本科生

2018年本科生“阅读之星”TOP1

2018年借阅量114册

“从有目的的阅读开始,养成阅读习惯”是王坤开始阅读并爱上阅读的秘诀。他的读书过程,经历了对游戏的放弃和痛苦的挣扎,但他终究在专业学习的要求和自我兴趣的培养中体会到了阅读的乐趣,并一发不可收拾地爱上了阅读。

王坤认为,要通过读书形成自己的思考跟辨别能力,找到自己的人生目标。不要唯分数论,那样得到的结果可能并不好,读书并不是一件功利的事情。在读书的过程中要结合自身的情况进行思考,会有更大的收获,因为往往那些对自己而言印象最深的书,都是一些没有看懂的书,这些书籍给了我们无限的思考空间,也在思考的过程中产生了更多的疑问。

王坤【推荐书目】

列奥·施特劳斯(美)《自然权利与历史》、王汎森《思想是生活的一种方式》、钱穆《国史大纲》

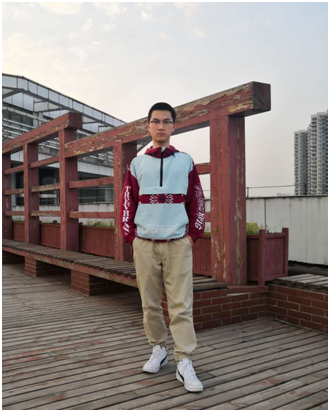

02 张伟民

金融学院 保险专业2016级本科生

2018年本科生“阅读之星”TOP3

2018年借阅量88册

张伟民自幼热爱读书,从小时候学习写字认字开始,爸爸妈妈就教他看《人民日报》,等上了一年级,又鼓励他每天傍晚念唐诗,久而久之,他对阅读产生了浓厚的兴趣,读书也成了他的习惯,而且所选书籍的范围也越来越广泛。

在读书方面,他建议大家要多读一些不同领域的书,不能局限于本专业或者自己喜欢的书。因为不同领域的作者他们的思维方式、写作风格都十分不同,会给人带来崭新的阅读感受。对于大学生活,他建议大家多出去走走,读万卷书,行万里路。

张伟民【推荐书目】

谭维四《曾侯乙墓》、马宏杰《最后的耍猴人》、迈克尔·波伦(美)《杂食者的两难》

03 聂焱红

金融学院 工程造价专业2016级本科生

2018年本科生“阅读之星”TOP4

2018年借阅量86册

聂焱红是一个文静内敛,喜欢文学的女孩。她认为,读书可以给她带来情感上的共鸣,有时候自己会陷入焦虑和低落的情绪中,通过读书会发现以前某个时刻某个人和自己有过一样的心情,遭遇过同样的问题,或者是自己的想法和观点在书中得到了印证。前者让她有片刻舒心,毕竟这世间困难并没有让自己一人承受;后者会让她很欣喜,如此享有盛名的作家和自己的所思所想竟然有相似之处,会有思想上的共鸣。另外,对于阅读外国文学作品,译本十分重要,因此要选择高品质的译本。她曾经因为被译者的文笔吸引,从而去进一步了解这个译者,顺藤摸瓜地找到了这位译者的其他作品。因此在阅读的时候要学会做延伸阅读,对这本书的作家、译者等相关的文学知识深入挖掘,这样长此以往自己的文学素养和文学知识都会有很大的提高。

聂焱红【推荐书目】

康拉德(英)《康拉德小说选 》、安德烈·纪德(法)《伪币制造者》、郑永慧《梅里美小说选》

04 陈朗

哲学院 社会学专业2016级本科生

2018年本科生“阅读之星”TOP5

2018年借阅量84册

陈朗是一个从小就被鼓励着阅读的男生,爱看文学、艺术、人文社科类图书。他爱看书,从来不受时间和地点的约束,即使正在备战考研,他也能很好地完成复习备考与阅读之间的时间分配。于他而言,阅读其实和复习备考或者专业学习并不冲突,尤其在学习方面,眼光不能太狭隘,不是只有刷题和看教材是学习。人文社科类的经典图书数不胜数,阅读经典本身就是一个学习的过程。他习惯把阅读文学类书籍当成一种消遣放松的方式,释放复习备考的压力。

谈到读书与大学生活,陈朗建议师弟师妹们坚持阅读习惯,告别浑浑噩噩,用热情培养兴趣。

陈朗【推荐书目】

伊塔洛·卡尔维诺(意)《看不见的城市》、西敏司(美)《甜与权力》

05刘秀之

哲学院 社会学专业2017级本科生

2018年本科生“阅读之星”TOP6

2018年借阅量83册

印象中,社会学专业的同学阅读量总是很高,刘秀之同学也不例外。在繁重的学业和社团工作之余,她习惯于选择一本喜欢的书籍度过空闲。每周打卡图书馆三次左右的借书和看书频率,让她早已熟悉了书架上那些喜欢类型书籍的位置,然而,对于书籍的追求和渴望让她的阅读范围不仅限于图书馆的纸本图书,电子阅读也是她愿意使用的方式。

关于阅读,刘秀之给大家的建议是,根据兴趣选择书籍,从快乐阅读开始进阶式阅读。

刘秀之【推荐书目】

费尔南多·佩索阿(葡)《我的心略大于整个宇宙》、列维·斯特劳斯(法)《犹豫的热带》