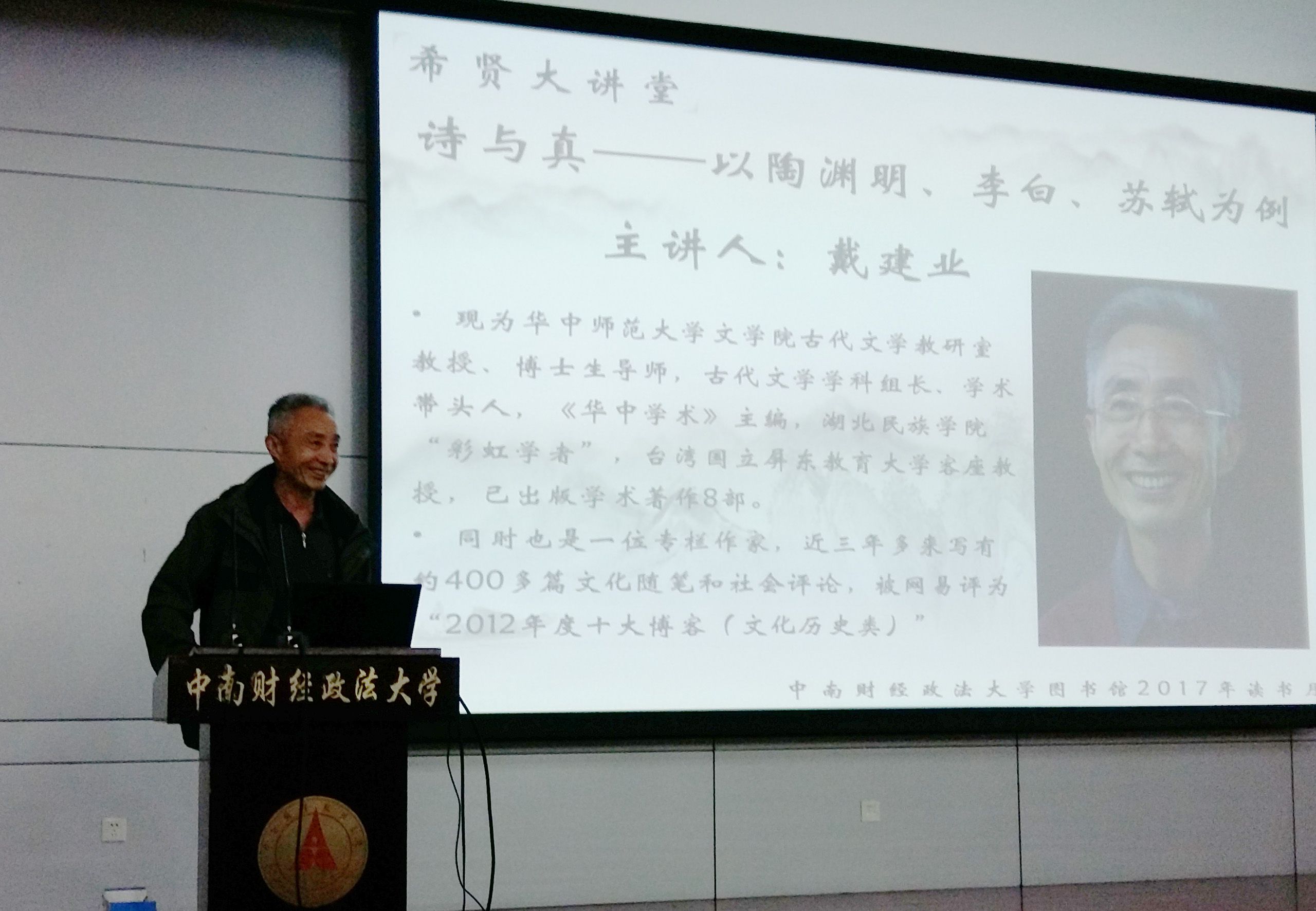

2017年4月20日下午,2017年读书月“希贤大讲堂”在图书馆一楼报告厅举行,我们有幸邀请到华中师范大学的戴建业教授带来主题讲座《心诗与真——以陶渊明、李白、苏轼为例》。讲座由图书馆党委书记刘琳琳主持,图书馆多位老师和同学们一道聆听了讲座。

戴建业教授现为华中师范大学文学院古代文学教研室教授、博士生导师,古代文学学科组长、学术带头人,《华中学术》主编,湖北民族学院“彩虹学者”,台湾屏东教育大学客座教授。同时,戴教授也是一位专栏作家,近三年多来撰写了约400多篇文化随笔和社会评论,被网易评为“2012年度十大博客(文化历史类)”,被“爱思想”网列入“热门专栏”作家。讲座中,戴教授诙谐幽默的语言、生动活泼的举例、深入浅出的析理、真诚坦率的个性与讲座内容贯通一体,现场爆发出阵阵掌声。通过对陶渊明、李白、苏轼等多位诗人的诗作进行解析,向我们阐释了诗与真的内在联系,诗中包含的真到底是什么。

一、什么是“真”?

中国古代的诗歌,99%都是抒情诗,很少有叙事诗。那么诗歌中的真,到底是什么呢?戴教授认为陶渊明是滔滔浊流中的一泓清泉,是“市朝驱易进之心”的尘世的良心,是“真风告逝、大伪斯兴”时代的一位真人。他通过对陶渊明的几首著名诗作向大家阐释了什么是“真”。

戴教授先以一首陶渊明的《饮酒》之五为例,来阐述“真”的几个层面,并界定他所谓“真”的内涵:

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

戴教授说,关于诗中的“真意”,一般有两种解释:一是解释为“人生的真谛”,“人生真正的意义”;二是解释为“自然意趣”,这首诗中的“真意”就是“理”与“道”,然而又绝不是抽象的哲理,二十新鲜行动的意趣。戴教授认为,这两种解释都有问题,显然“此中”并没有什么“人生的真谛”,“此中”也并不仅仅是“自然的意趣”。这两种解释都没有关注陶渊明其他诗歌中对“真”的抒写和追寻,尤其是第二种解释多少有点望文生义。

接着戴教授又举例讲了陶渊明《归园田居(其一)》一诗:

少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。

戴教授认为,诗就是使“本真”的生命崭露呈现,而这正如陶渊明在《归去来兮辞序》中对自己辞官原因的详细说明。

二、“真”何以成为一个问题

戴教授借用陶渊明的一句诗“羲农去我久,举世少复真”来形容当前社会,难得听到一句真话。那么,为什么会出现这样的情况呢?“真”为什么会成为一个问题了呢?戴教授从个人、社会、本性和文化四个层面为我们做了进一步的剖析。

(1)就个人而言,当个体从自然中分离出来后,人只是与社会抽象的同一,之所以是抽象的同一,是因为此时的人还没有清醒的“自我”意识。人作为社会的人,既具有自然属性,具有社会属性,既然具有社会属性,那么社会就需要我们扮演一个“社会角色”。

戴教授以苏轼的一首词来举例,说明正是在扮演“社会角色”的时候,“我”就常常只是社会舞台上的一个演员而已,而不是“我自己”。

临江仙·夜归临皋

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。

家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江生。

长恨此身非我有,何时忘却营营?

夜来风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄馀生。

我们之所以愿意在社会舞台上充当演员的角色,就是因为我们希望获得社会的肯定,并从这种肯定中得到个人的现实利益——功名利禄。因而,要能本真地存在,就必须摆脱富贵、功名甚至生死的束缚。

(2)就社会而言,要使每个社会成员做一个本真的人,就必须让每一个成员能享受到真正的民主、自由,民主和自由能保证人民说真话不会受到惩罚,不会触犯社会的晋级,不会给他个人和家庭带来灾难。民主和自由对社会的道德风尚极端重要,在一个专制腐败的社会中,社会道德会逐渐崩溃,全社会必然走向堕落。最后,每一个人都说假话,每一个人都虚伪,社会的道德底线就完全失守。

要让每一个说真话的人得到鼓励,至少不受到惩罚,人民才可能做一个本真的人。

(3)就本性而言,人本来就喜欢听好话,而不喜欢听真话。所以,不能通过个人的宽宏大量来保证每个人的表达的自由和权利,要有制度保障。

(4)就文化层面而言,任何一个古老的文化容易变得封闭、退缩、内向,过分的修养,也容易使我们压抑自己的真实思想和感受,这样,往往容易造成一个人的心口不一。

三、判断“真”的标准

戴教授认为语言是判断“真”的标准,他说,大家通常都说“言为心声”,事实上,心口如一的时候少,而言不由衷的情况多。语言既可能是本真存在的敞开,也可能是本真存在的遮蔽。

戴教授认为,和陶渊明一样,李白也是我国古代最袒露真情、真性的伟大诗人,李白用自己的伟大诗篇揭示了“诗”与“真”深刻联系。戴教授又举例讲解了《赠汪伦》和《将进酒》两首诗,认为这是李白诗中典型的真意流露,诗中语句直白却又饱含真情,

整场讲座座无虚席,整整持续了两个小时,戴教授通过对陶渊明、苏轼和李白的诗作,向我们阐释了诗与真的关系,大家都觉得受益匪浅。