有些战争,听不到炮火,却听得见冲锋;

有些战场,看不到硝烟,却看得见牺牲。

2020年初,新冠肺炎疫情肆虐,

危难时刻,

白衣战士们逆行而上,

一线工作者们挺身而出,

各行各业纷纷加入战斗,

用血肉之躯筑起生命防线。

他们都是——最美的逆行者!

2020年读书月活动中,中南财经政法大学图书馆联合上海图书馆(上海科学技术情报研究所),共同推出馆藏特色资源系列展览《致敬逆行者》,以此向2020年新冠肺炎疫情阻击战中的最美逆行者们致敬!

欢迎广大师生读者在线观展!

《致敬逆行者》(三):从青霉素到重组新冠疫苗——来自中国科技的力量

2020年1月26日,军事科学院军事医学研究院生物工程研究所院士陈薇率团队赴武汉一线,开展疫苗研发攻关。3月16日,陈薇团队研制的重组新冠疫苗获批启动临床试验。3月27日,完成了疫苗一期临床试验接种的108位志愿者,全部结束集中医学观察,健康状况良好。4月12日,陈薇团队研发的腺病毒载体重组新冠病毒疫苗开展二期临床试验。世界卫生组织官网公布,这是全球目前唯一进入二期临床试验的新冠病毒疫苗。

图片来源:央视新闻客户端

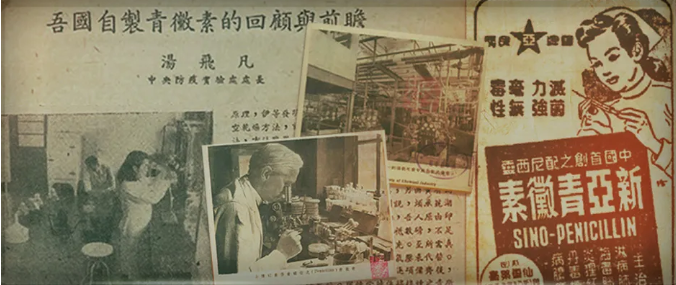

上世纪40年代,远在中国西南边陲的昆明,也有一群科学家们通过自己的力量生产出中国制造的青霉素,他们就是由“中国疫苗之父”汤飞凡领衔的中央防疫处技术团队。

时光跨越多年,中国的科学家们始终在不断创造奇迹,拯救人民于水火之中。今天,让我们回顾过去,了解中国第一支青霉素诞生的故事。

“神药”青霉素诞生于国外

早在1928年,英国细菌学家弗莱明就发现了青霉素的抑菌作用,但当时被称之为“娇如处女、狡如脱兔”的青霉素对热不稳定,效力短暂,而弗莱明的化学知识又不足以克服这些困难,因而没有引起人们的重视。

图片来源:《青霉素(Penicillin)之发明者佛莱明博士:[照片]》,

《医药学》,1947年复第1期封面

11年后,由英国病理学家弗洛里和化学家钱恩等人所组成的“牛津小组”在探讨杀菌药物时,注意到了弗莱明的工作,他们从培养液中提取出了青霉素粗品。他们的研究论文“化学治疗剂青霉素”和“对青霉素的进一步观察”分别发表于1940年和1941年的《柳叶刀》杂志,由此引起了世界的关注。

第二次世界大战开始后,青霉素的生产中心已经转移到未受战火波及的美国本土。美国政府改进了青霉素的提取和检测方法,大大提高了青霉素的生产效率。至1944年2月,已有21家制药企业在生产青霉素,青霉素短短三年就完成了从实验室到大规模工业化的转变。

当时的青霉素被称之为“神药”,在中国的销售价格高得惊人,甚至贵过黄金,这狠狠刺痛了中国科学家们的心,也由此开始了中国人对青霉素的研制工作。

图片来源:《新亚青霉素:[广告]》,《新闻报》,1945年12月2日第3版

中国科学家对青霉素的关注

从已知文献来看,1941-1945年期间,包括中央研究院植物研究所在内的多家研究机构和个人开展过青霉素的研究和制取工作,但是由于当时条件的限制,最后大多没有继续进行。而中央防疫处汤飞凡领导的团队最早开始青霉素的研究工作,并于1945年制得了可用于临床的青霉素制剂,对日后我国大规模青霉素的生产有着重要的影响。

中央防疫处技术人员合影

图片来源于网络

1919年在北京成立的中央防疫处,是我国设立的一个指导公共卫生和防止传染病流行的机构,其“专司传染病细菌学之研究,血清疫苗等之制造”。1938年汤飞凡受命到长沙主持中央防疫处,随后被任命为处长,1939年,中央防疫处转迁到昆明时,只剩下20多名工作人员,仪器设备也极度缺乏。尽管条件艰苦,汤飞凡还是通过自己的努力,请来了魏曦、沈鼎鸿、黄有为等技术骨干,逐渐建立起了一支初具规模的技术队伍。

北平中央防疫实验处新厦

图片来源:《中国医药界盛事:自制“盘尼西林”》,张居生摄撰,《联合画报》,1947年第197-198期第13页

图片来源:《社会:卫生:中央防疫处概要(附表) 》,《申报年鉴》,1933年第972页

1940年秋,在昆明中央防疫处某次周会讨论中,技师魏曦所作的关于弗罗里和钱恩发表在《柳叶刀》上论文的报告引起了大家的注意,中央防疫处随即进行了小规模的试验工作。由于当时正处于战争期间,英美对青霉素的制造工艺极其保密,想开展青霉素的制作何其困难。正如汤飞凡所述“是以吾人研究探讨青霉素之初志,从未稍馁”,凭借这种精神,才有了后来青霉素的科研攻关与生产制作。

中国的第一瓶青霉素制成了

1941年冬,青霉素的试制正式开始,参加工作的技术人员包括汤飞凡、黄有为、朱既明、范静生等。从1941年至1944年,中央防疫处经历数百次试验,获得青霉素帚状菌共四十余株,合并1944年春汤飞凡、黄有为分别从印度和美国带回来菌株以及英国红十字会捐赠的一批,技术团队才最终完成菌株的收集与甄选。

图片来源:《吾国自制青霉素的回顾与前瞻》,汤飞凡,《科学世界(南京)》,1949年第18卷第1-2期第3页

在制取青霉素的过程中,中央防疫处的技术团队既参考了牛津小组的工作,又进行了很多创新的设计。这些创新包括改良培养基、摸索接种和培养方法、改进提取纯化路线等等,包含了很多技术进步的因素,又有着因地制宜的“土办法”特征。

终于,在1945年9月5日,中央防疫处出品了第一批共计五瓶的青霉素,其中一瓶自留,两瓶送至重庆,两瓶送至英美两国。这批自制的青霉素在纯度检定和临床试验中均取得了较好的效果,得到了牛津大学及威斯康星大学相关研究人员的极大肯定。

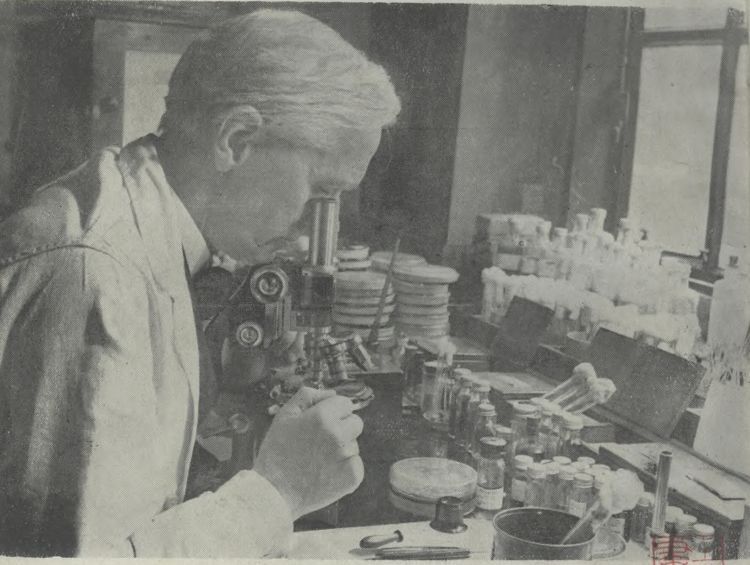

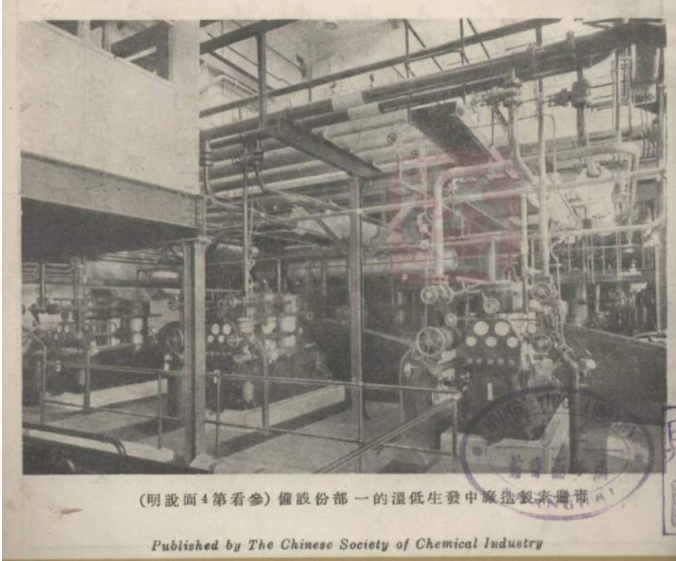

在低温中制造的青霉素

图片来源:《化学世界》,1947年第2卷第9期封面

研究之前程,无限无止

抗战胜利以后,中央防疫处回迁北平,利用原来技术储备及美国医药助华会所赠仪器,由旅美回国的童村博士主持,从1947年元旦开始着手青霉素药品的工业化生产。但因为乳糖及玉米浆等原料短缺、仪器安装、供电等问题,青霉素药品的产能提升较慢,单瓶规格为10万单位的青霉素,每周仅可产500至1000瓶。

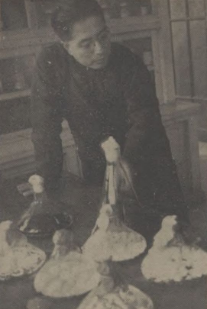

研究“盘尼西林”之制造专家童村氏

图片来源:《中国医药界盛事:自制“盘尼西林”》,张居生摄撰,《联合画报》,1947年第197-198期第13页

童村这样描述了当年的情况:“尤以我国工业落后,对此新兴之‘细菌工业’,一切不能配合,处处均感困难。”当时的中国刚刚经历列强的殖民和战火的洗礼,工业极度落后,而新兴制药业,对温度、湿度、热力、动力要求极高,因此制药不仅缺的是药物研究人才,更是配套的工业支撑。

尽管环境如此,科学家们的热情并没有消退,之所以运营青霉素工厂,一方面作为科学研究之用,另一方面也是为了培养人才。“研究之前程,无限无止”,他们这样说着,也是这样践行着。他们的创举为解放后中国抗生素产业奠定了基础。

现在,以中国的实力,前辈们所担忧的问题早已不复存在,但中国科技工作者的重任仍然在肩。3月17日下午中国工程院院士王军志在国务院联防联控机制新闻发布会上说,目前我国正按照五种技术路线开展新冠肺炎疫苗的紧急研制。无论采取哪种技术,疫苗研发都是一项难度非常高的工作。打赢疫情防控阻击战需要强大的科技支撑,无论是今天的陈薇院士还是将来的其他科研人员,都代表着中国科技的力量。

放眼古今,在灾难面前,总有中华儿女高擎火把,在暗夜中引领人们过关向前。

“请告诉我谁是中国人,

启示我,如何把记忆抱紧;

请告诉我这民族的伟大,

轻轻的告诉我,不要喧哗!”

——闻一多

文字来源:《祈祷》,《同光》,1933年第5-6期第131页

特别说明:以上资料来源于中南财经政法大学图书馆中文数据库《晚清期刊全文数据库》、《民国时期期刊全文数据库》。